«Рanem et circenses» — «хлеба и зрелищ» — так сформулировали основные потребности человечества еще в Древнем Риме. А если хлеба не хватало, то зрелища начинали пользоваться повышенным спросом: так произошло и в нашей стране после Первой мировой войны и двух революций, перетекших в Гражданскую войну.

Искусство авангарда стало быстро развиваться в разных направлениях, появились лучисты, космисты, ктематики, фуисты, дерзопоэты и другие творческие группировки. Но притчей во языцех стало эпическое противостояние Ордена имажинистов и футуристов, Сергея Есенина и Владимира Маяковского.

Первая встреча поэтов состоялась в одном из петроградских литературных салонов еще до революции. Вот как описывал знакомство сам Маяковский в статье «Как делать стихи?»:

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. […] Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. […] Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

[…] Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый. Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.»

Маяковский (1893 г.р.), будучи на два года старше Есенина (1895 г.р.), стал печататься на пару лет раньше, так что к младшему товарищу поначалу отнесся несколько покровительственно. На момент знакомства Маяковский считал себя уже опытным поэтом и имел для этого основания: в частности, в «Первом журнале русских футуристов» (1914 г.) уже появилось его знаменитое:

Послушайте!

Ведь, если звезды

зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

чтобы каждый вечер

над крышами

загоралась хоть одна звезда?!

Происходивший из небогатой дворянской семьи Маяковский помимо поэзии занимался и революционной деятельностью: как и Сергей Есенин, он распространял запрещенную литературу и тоже периодически ощущал пристальное внимание со стороны полиции, даже успел посидеть в тюрьме.

Очевидно, тот первый спор Маяковскому еще припомнят: отойдя от крестьянской поэзии, Есенин вместе с новыми друзьями принялся развивать новое направление в искусстве — имажинизм, и появившаяся в журнале «Сирена» «Декларация имажинистов» гласила:

«Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду. Издох футуризм. Давайте грянем дружнее: футуризму и футурью — смерть. […] От футуризма тускнеет жизнь.

[…] Тема, содержание — эта слепая кишка искусства — не должны выпирать, как грыжа, из произведений. А футуризм […] говорил о форме, а думал только о содержании.

[…] Футуризм кричал о солнечности и радостности, но был мрачен и угрюм.

Оптовый склад трагизма и боли.

[…] Футуризм, звавший к арлекинаде, пришел к зимней мистике, к мистерии города. Истинно говорим вам: никогда еще искусство не было так близко к натурализму и так далеко от реализма, как теперь, в период третичного футуризма.

Поэзия [футуристов]: надрывная нытика Маяковского, в живописи кубики да переводы Пикассо на язык родных осин, в театре — кукиш, в прозе — нуль, в музыке — два нуля.

[…] Образ, и только образ... Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейки из газет на картины».

Имажинисты же утверждали приоритет яркого художественного образа над сюжетом, считали, что образы, как метафорические сияющие бусины должны нанизываться на нитку поэзии:

Журналист Илья Эренбург считал, что «Есенин любил драки; и как в гимназии «греки» дрались с «персами», так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами».

Действительно, творчество Маяковского было призывом к соперничеству:

Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана.

На чешуе жестяной рыбы

прочел я зовы новых губ.

А вы ноктюрн сыграть могли бы

на флейте водосточных труб?

Есенин же нисколько перед собратом не тушевался:

Мне мил стихов российский жар.

Есть Маяковский, есть и кроме,

Но он, их главный штабс-маляр,

Поет о пробках в Моссельпроме.

Иногда в кафе имажинистов «Стойло Пегаса» на Тверской звучали есенинские частушки:

Ах, сыпь! Ах, жарь!

Маяковский бездарь.

Рожа краской питана,

Обокрал Уитмана.

Маяковский с легкой насмешкой называл Есенина реалистом: по воспоминаниям современников, на просьбу почитать свои стихи он мог ответить: «Какой смысл вам читать, все равно ни черта не поймете. Вон сидит реалист, просите его…».

Современники припоминали множество захватывающих жарких споров, внезапно вспыхивавших между поэтами.

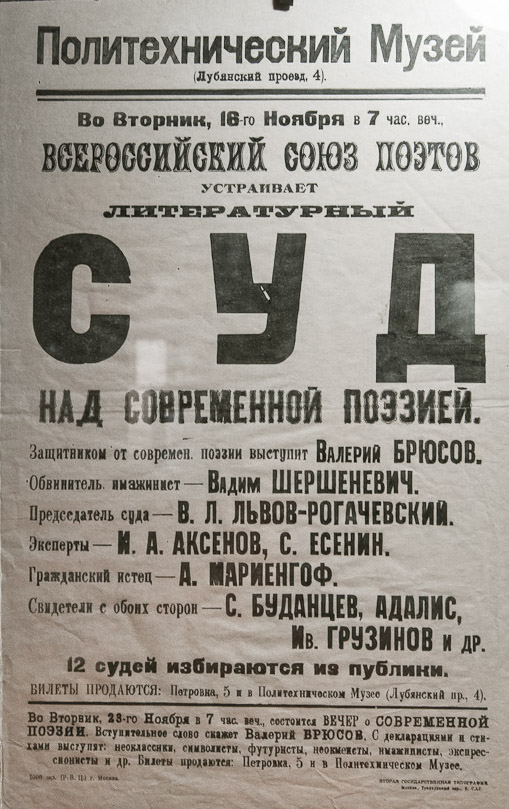

Писательница Лидия Сейфуллина оставила воспоминания о «Суде над современной поэзией», который состоялся в ноябре 1920 г. в Политехническом музее.

«Сильный голос Маяковского сразу покрыл и прекратил разноголосый шум. Он быстро пошел по проходу на сцену и заговорил еще на ходу:

— Товарищи! Я сейчас из камеры народного судьи! Разбиралось необычайное дело: дети убили свою мать.

Не знаю, находились ли в аудитории юристы, но и нам, неискушенным в вопросах юриспруденции, это заявление показалось странным. В рядах началось смущенное перешептывание. Но Маяковский стоял уже на сцене, высокий, всегда «двадцатидвухлетний», видный всем в самом последнем ряду, всем слышный, и продолжал:

— В свое оправдание убийцы сказали, что мамаша была большая дрянь. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки — имажинисты.

В зале раздался облегченный смех. Имажинисты, сидевшие на сцене, буквально двинулись к Маяковскому. Поэт слегка отмахнулся от них рукой и стал пародировать стихи имажинистов. Публика хохотала. Из всех рядов неслись ответные восклицания, замечания, громко бранились имажинисты.

Валерий Брюсов несколько раз принимался звонить своим председательским колокольчиком, потом бросил его на стол и сел, скрестив на груди руки.

Но, пресекая смех и враждебные выкрики и одобрительный дружеский гул, Маяковский грозно и веско говорил о страшном грехе современной русской поэзии, о том, что советская поэзия не смеет, не должна и не может быть аполитичной.

На стол президиума вскочил худощавый, невысокий Есенин. Обозленный совсем по-детски, он зачем-то рванул на себе галстук, взъерошил блекло-золотистые кудрявые волосы и закричал своим звонким, чистым и тоже сильным голосом:

— Не мы, а вы убиваете поэзию. Вы пишете не стихи, а агитезы!

Густым басом, подлинно как «медногорлая сирена», отозвался ему Маяковский:

— А вы — кобылезы…

Чтоб заставить Маяковского замолчать, Есенин стал читать свои стихи.

Маяковский немного постоял, послушал и начал читать свои.

Аудитория положительно бесновалась. Свистки, аплодисменты, крики.»

Художник Юрий Анненков в своем «Дневнике» описал другую встречу.

«Дело происходило в московском клубе художников и поэтов «Питтореск», украшенном «контррельефами» Георгия Якулова. Есенин читал стихи, Маяковский поднялся со стула и сказал:

— Какие же это стихи, Сергей? Рифма ребячья. Ты вот мою послушай:

По волнам играя носится

С миноносцем миноносица

……………………………

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,

Впился в спину миноносочки.

………………………………

И чего это несносен нам

Мир в семействе миноносином?

— Понял? — обратился Маяковский к Есенину.

— Понял, — ответил тот, — здорово, ловко, браво!

И тотчас, без предисловий, прочел, почти пропел, о собаке. Одобрение зала было триумфальным.»

Д.С. Бабкин в мемуарах «Встречи с Есениным» подробно описал выступление поэтов в Литературно-художественном институте (1923 г.).

«После официальной части, короткого вступительного слова Валерия Брюсова, начали выступать поэты. Сначала читали стихи студенты Николай Дементьев, Николай Хориков, Михаил Светлов. Затем выступали Асеев, Шенгели и другие. Студенты попросили выступить Маяковского и Есенина.

Есенин выглядел очень плохо. Бледное лицо казалось безжизненным. Он пальцами показал на свое горло, дав понять, что ему трудно говорить.

Маяковский согласился. Объявил, что будет читать «150.000.000». зал вздрогнул от его мощного голоса.

[…] Студенты устроили Маяковскому овацию. Раздались возгласы: «Качать его!». Маяковский сначала отмахивался, увертывался, но, наконец, сдался. Не менее четверти часа длилось это бурное ликование.

Председательствующий на вечере В.Я. Брюсов дал звонок. Когда в зале утихло, вдруг поднялся Есенин и попросил слова.

Преодолевая боль в горле, откашливаясь, он сначала произнес несколько фраз в качестве вступления. Те, кто стоял в дверях, не расслышали его. Кто-то крикнул: «Не слышно! И не видно!»

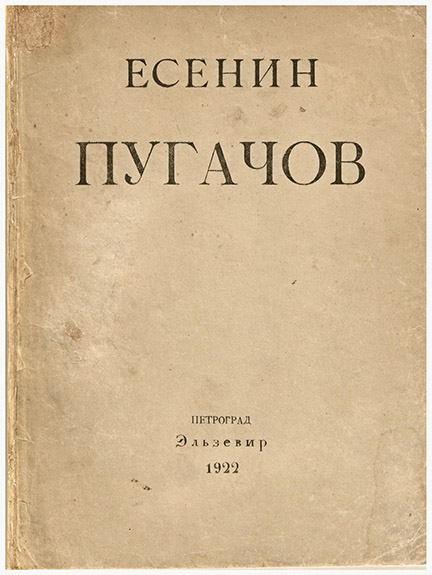

Есенину предложили подняться на кафедру, но он отказался. Тогда студенты подхватили его на руки и поставили на стол. Есенин объявил, что будет читать «Пугачева».

Он начал читать тихо, хрипло, но постепенно овладев голосом, увлекся, разогрелся. Он не просто читал, а, как артист, играл, создавая живые образы героев этого произведения. Удивительно легко, свободно он преображался то в Пугачева, то в атамана Кирпичникова, то в Хлопушу.

Есенин был то задумчивым, то грозным, ироничным или доверчивым. Менялись выражения его глаз и тональность голоса, менялись жесты, настроение. То он раскачивался всем корпусом, то пригибался, изображая, как темной ночью крадется по оренбургской степи Пугачев.

Как будто не было зрительного зала, не было слушателей. Все начисто поглотила темная ночь солончаковой степи, в которой разыгрывалась российская трагедия. Казалось, что откуда-то издалека раздавался горячий призыв Пугачева:

О помоги же, степная мгла,

Грозно свершить мой замысел.

По завьюженной степи бродит в поисках сверхчеловека разочаровавшийся во всем, страстный искатель правды Хлопуша; как будто из-под земли раздается его надрывный голос:

Проведите, проведите меня к нему.

Я хочу видеть этого человека.

Дрожь охватывала тело, когда Есенин изображал заключительную сцену трагедии. Пугачев, связанный по рукам предателями, вспоминает свою буйную молодость. Эту сцену Есенин прочитал почти полушепотом, словно это были мысли без слов, сложившиеся в душе великого человека, мужественно отдавшего свою жизнь за свободу своих несчастных собратьев. Едва шевеля губами, Есенин произнес:

Бо-о-же мой! Неужели пришла пора?

Я взглянул на своего соседа, профессора Павла Никитича Сакулина. В глазах у него были слезы. «Это потрясающе! Гениально!» — воскликнул он.

Мятежной души Пугачева и Хлопуши особенно были близки и понятны нам, прошедшим через горнило гражданской войны. Далекие события крестьянской революции Есенин максимально приблизил к нашим дням, к событиям Октября. В этой поэме он показал, что история революционного движения народных масс имеет прямое отношение к современности.

В нашем восприятии поэма «Пугачев» была близка к только что прочитанной Маяковским поэме «150.000.000», и даже в манере исполнения поэм мы уловили что-то общее. Это почувствовал, по-видимому, сам Маяковский, не сводивший глаз с Есенина. Когда Есенин закончил чтение, Маяковский сказал громко, чтобы все слышали:

— Это хорошо, похоже на меня!

— Нисколько не похоже. Моя поэма лучше, — ответил Есенин.

В зале раздался смех. Присутствующие долго аплодировали обоим поэтам.»

Другую встречу в Литературно-художественном институте описывал Р.М. Акульшин:

«В комсомольской организации нашего института, которой руководил Джек Алтаузен, кто-то подал мысль позвать обоих поэтов.

Приглашая Есенина, ему не сказали, что в институте будет Маяковский, а от Маяковского утаили желание студентов видеть на вечере и Есенина. Боялись, что если они будут заранее осведомлены о программе литературных выступлений, то могут оба отказаться, а встретившись неожиданно в присутствии студентов, постесняются капризничать и, скрепя сердце, будут терпеть друг друга.

[…] Есенин запоздал. Это дало повод к замечаниям, что, побывав в Америке, он не перенял американской пунктуальности.

Но вот, наконец, он появился в дверях, держа в руках шляпу. Раздались дружные приветственные аплодисменты. Через несколько минут в зал вошел в сопровождении Брюсова Маяковский. И снова зал разразился аплодисментами.

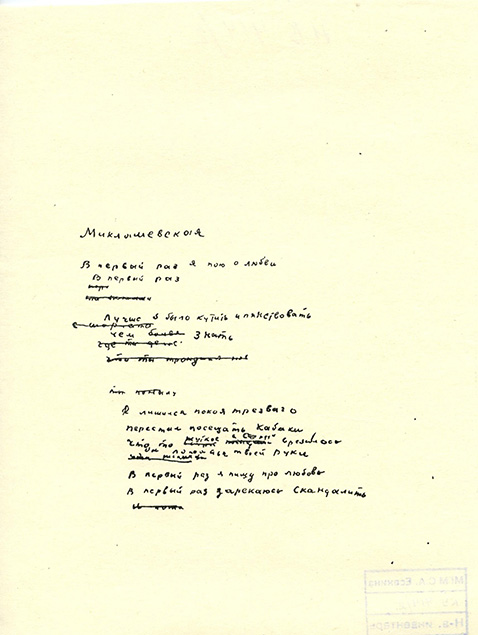

[…] Итак, первым начал читать Есенин:

Заметался пожар голубой,

Позабылись родимые дали.

В первый раз я запел про любовь,

В первый раз отрекаюсь скандалить.

— Чудно… Прекрасно, — шевелили губами слушатели. Каждое слово поэта проникало в глубину сердца и заставляло его трепетать по-особенному.

Есенин читал выразительно, не проглатывая ни одного слова. Ритм стиха он выделял покачиванием кудрявой головы, слегка выкрикивая концы строк. После первого стихотворения в зале стало твориться что-то невообразимое. У каждого было желание — ринуться на помост и задушить в объятьях поэта.

Маяковский, сидевший в первом ряду справа, оглянулся на аудиторию и еле заметно улыбнулся.

Хитрый конферансье Фридман сделал странный ход: не дав возможности Есенину прочитать сразу же второе стихотворение, он объявил:

— Владимир Владимирович Маяковский!

Аплодисменты — шумные, продолжительные. Есенин смущен. На его лице написано: «Он еще не читал, а вы его приветствуете не менее усердно, чем меня после прочтения».

Есенин остается на том же месте, к его услугам мягкое кресло. Маяковский поднимается на помост. Начинается гвалт: каждый заказывает поэту, что он должен прочитать. На лице Маяковского — довольство. «Меня знают, — вероятно, думает он, — вон сколько поступило заказов и на «Наш марш», и на «Облако в штанах», и на «Необычайное приключение», и на «Левый марш». Что-то Есенину никто не сделал ни одного заказа».

Он начинает с «Левого марша»:

Разворачивайтесь в марше!

Словесной не место кляузе.

Тише, ораторы!

Ваше слово, товарищ маузер.

Довольно жить законом,

Данным Адамом и Евой.

Клячу истории загоним!

Почти вся аудитория вместе с поэтом повторяет:

Левой!

Левой!

Левой!

[…] Но не успевает утихнуть этот восторг, как Фридман снова объявляет:

— Сергей Александрович Есенин!

Поэт полупрезрительно глядит на аудиторию, спрашивая себя:

— Стоит ли вам читать, если у вас нет вкуса, если вы не можете решить, что для вас дороже — поток чувств из глубины души или словесная трескотня, которая бьет по ушам, как булыжник?

Но если вывели на одну площадку двух петухов, то они должны драться, позор падает на голову того, кто смалодушничает и ринется в бегство.

Я не знал, что любовь зараза,

Я не знал, что любовь чума.

Подошла и прищуренным глазом

Хулигана свела с ума.

— Браво! — прерывает кто-то с заднего ряда. — Вот это поэзия, — шепчут студенты здесь и там, но большинство слушает, затаив дыхание, и, только когда замолкает поэт, начинают бушевать от восторга.

О, какой это необычайный вечер, таких вечеров не помнит история русской литературы! Два часа состязаются поэты, не зная, кто же из них дороже собравшимся здесь. Брюсов аплодирует одинаково обоим.

[…] Когда пьют смесь из разных напитков, то обалдевают до бесчувствия.

Слушатели в этот вечер были щедро напоены смесью из Есенина и Маяковского и под конец совсем обезумели. Это безумство выражалось в спорах, доходящих чуть не до драки в продолжение многих дней после выступления двух столпов Москвы и всей России.»

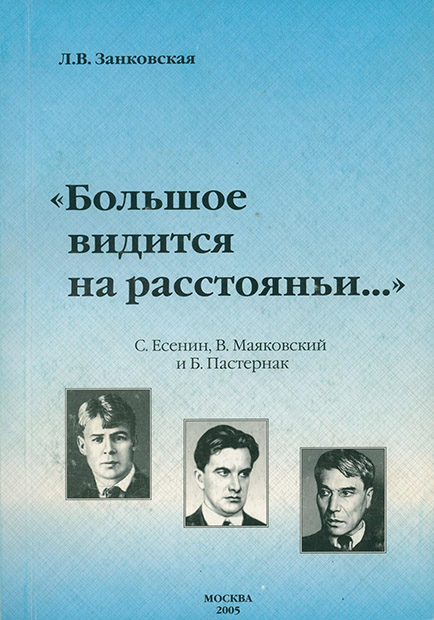

Анна Ахматова отдавала должное обоим поэтам, однако вскользь замечала: «...Маяковский и Есенин — оба были подростки, один городской, другой деревенский».

Борис Пастернак называл Есенина соперником Маяковского «на арене народной революции и в сердцах людей». И добавлял: «по сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже».

Сами поэты нередко прилюдно упрекали друг друга в бездарности.

В эссе «Железный Миргород» Есенин писал: «Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке!».

В ответ в 1924 г. появилось стихотворение «Юбилейное», в котором Маяковский представлял Александру Сергеевичу Пушкину себя и своих современников, а о Есенине упоминал так:

Ну Есенин,

мужиковствующих свора.

Смех!

Коровою

в перчатках лаечных.

Раз послушаешь...

но это ведь из хора!

Балалаечник!

В том же стихотворении «Юбилейное» Маяковский обращается к Пушкину: «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ», на что Есенин, по воспоминаниям журналиста Николая Вержбицкого, в личной беседе заметил:

«— Да… что поделаешь, я действительно только на букву Е. Судьба! Никуда не денешься из алфавита!.. Зато Вам, Маяковский, удивительно посчастливилось – всего две буквы отделяют вас от Пушкина…

И, сделав короткую паузу, неожиданно заключил:

— Только две буквы! Но зато какие — «Но»!

При этом Сергей высоко над головой помахал пальцем и произнес это так: «Н-н-но!», предостерегающе растянув «н» А на лице его в это время была изображена строгая гримаса.

Раздался оглушительный хохот… Смеялся Маяковский. Он до того был доволен остротой, что не удержался, вскочил и расцеловал Есенина».

Есенин утверждал, что не хочет делить Россию с такими, как Маяковский, Маяковский отвечал: «Возьмите ее себе. Ешьте ее с хлебом».

Есенин замечал: «Про Маяковского что скажешь? Писать он умеет — это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядку нет, вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у Маяковского все как после землетрясения, да и углы у всех вещей такие острые, что глазам больно».

«Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего… Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят… А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь».

Маяковский отвечал: «Есенин, безусловно, талантливый поэт, но он часто писал не то, что нам надо, и этим приносил не пользу, а вред: тем хуже, что он был талантлив».

Несмотря на эти пикировки, личной вражды между поэтами не было.

Художник Путкин-Алимов вспоминал, как однажды к нему домой зашли Есенин и Маяковский. Когда настало время уходить, Маяковский чуть задержался и попросил у хозяина 3 рубля. Алимов, у которого тоже было туго с деньгами, пытался предложить Маяковскому какое-то время пожить у него, но поэт настаивал на трех рублях. Алимов отдал деньги, и только позже узнал, что Маяковский просил их для Есенина.

Поэт Матвей Ройзман вспоминал:

«На заседании «Ордена» [имажинистов] Сергей говорил, хорошо бы иметь такую «политическую хватку», какая у Маяковского.

Однажды, придя в «Новый мир» на прием к редактору, я сидел в приемной и слышал, как в секретариате Маяковский громко хвалил стихи Есенина, а в заключение сказал: «Смотрите, Есенину ни слова о том, что я говорил».

Лиля Брик, друг и муза Маяковского, вспоминала, как он цитировал «Сорокоуст» Есенина:

Милый, милый, смешной дуралей,

Ну куда он, куда он гонится?

Неужель он не знает, что живых коней

Победила стальная конница?

Любил Маяковский и «Иорданскую голубицу»:

Небо — как колокол,

Месяц — язык,

Мать моя — родина,

Я — большевик.

А Есенину особенно нравилось стихотворение Маяковского: «Мама и убитый немцами вечер»:

По черным улицам белые матери

судорожно простерлись, как по гробу глазет.

Вплакались в орущих о побитом неприятеле:

«Ах, закройте, закройте глаза газет!».

Нужно отметить, что у обоих поэтов была еще одна страсть помимо литературы: они любили путешествия.

Перебравшись в Москву из Рязанской губернии, первые два года юный Сергей Есенин курсировал между родным селом и Первопрестольной. Только к 1914 г. удалось скопить немного денег на «настоящее» путешествие, и, конечно, выбор пал на Крым.

Все увиденное 19-летний молодой человек подробно описывал в письмах к отцу.

18 июля: «Я в Севастополе. Дорога была чудная. Места прекрасны. Только солнце встает и садится здесь по-иному. Не могу понять, где наша сторона.

Сейчас пойду гулять к морю с 9 часов утра до 2-х часов дня, а потом еду в Ялту. Севастополь мне очень нравится, особенно у набережной, где памятник Нахимову».

19 июля: «Я расположился в Ялте как нельзя лучше. У окон моей комнаты расстилается море, а за воротами дома чудные и величественные горы. Житье здесь славное и недорогое, а за работу примусь послезавтра».

Поэт еще не знал, что в этот день Германия объявила войну России, втянув нашу страну в Первую мировую войну.

Уже через несколько дней тональность писем изменилась:

«Оставаться в Ялте опасно, все бегут. Вследствие объявленного военного положения в Севастополе тут жить нельзя. Я бы и сейчас уехал, да нельзя. Все приостановлено. Теперь найму автомобиль до Симферополя со своими товарищами и поедем в Москву. Дела очень плохи. Никуда нельзя съездить. Почта большие пакеты не принимает. Я только выручил себя на стихах в ялтинской газете. 30 к<оп.> за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Заработал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, брюки и башмаки, заплатил 7 рублей.

Остальные дела ни шиша не стоют. Больше не пиши.

Скоро буду в Москве.

Любящий сын Сергей Есенин.

Больше никуда никогда не поеду, кроме Питера и Москвы».

В следующий раз, через два года, в Крыму Есенин окажется не по своей воле: будучи призванным в армию, он в качестве санитара будет сопровождать поезда, уносившие раненых от линии фронта к теплому морю на лечение.

Первое путешествие Маяковского в Крым тоже произвело неизгладимое впечатление на поэта.

Он с друзьями принял участие в Первой олимпиаде российского футуризма, однако время было выбрано неудачно: стояла зима, а отечественные интеллигенты, которых могли бы заинтересовать футуристы, переезжали на крымское побережье лишь в теплый период. Так вспоминал о том турне приятель Маяковского, Вадим Баян:

«В этот год Крым завалило небывалым снегом. […] Крым, казалось, перелицевался в северный край. Но несмотря на то, что он утратил свой колорит и потерял свою специфичность, поэты неудержимо рванулись в Ялту. Прославленная ласковость этого уголка влекла к себе даже Маяковского. Зарядив себя солидным авансом, взятым под турне, мы решили немедленно осуществить свою поездку. Правда, я предупреждал товарищей о том, что Ялта зимой «не в своей тарелке», но разве их удержишь? В три часа того же дня, переваливая через горы и долины, черный лимузин по белому шоссе чертил исторические зигзаги. Зарываясь носом в сугробы, он пыхтел и рычал, как какое-нибудь чудовище. В гудящей машине рядом со мной сидел Маяковский, клокотавший стихами всех поэтов, а визави в откидном кресле — галантный Северянин. Голос Маяковского, запертый в лимузине и смешанный с гудением автомобиля, казался гудящим откуда-то из космоса. Осколки вдохновения его слились в чудовищный конгломерат и живут в моей памяти поныне, то сверкая, то дымясь, то гудя, как колокол.

После привала в Алуште, скосившись на Гурзуф и обогнув Аю-Даг, автомобиль вонзился в замороженную Ялту. Непривычный к холоду город свернулся и ушел в свою раковину. На улицах ни души и никаких признаков жизни. Остудившись в нетопленой гостинице (хотя нам лучше было бы обогреться), пошли искать людей, искать впечатлений, но ни людей в полном смысле этого слова, ни общественных мест в Ялте не было. Был только один черствый городской клуб, в котором были, на наш взгляд, какие-то уроды, но и туда нас не пустили, как не членов клуба. Мы насели. Вышел к нам подслеповатый человек с огромной медной цепью на шее, надетой в виде хомута, оказалось, что это старшина клуба. Вцепились в этого старшину, так и так, мол, хотим потолкаться и на ялтинцев посмотреть.

— Мы не можем пропустить в клуб неизвестных людей, — прохрипел подслеповатый старшина.

— Да мы люди очень известные, — возразил Маяковский.

— Вас кто-нибудь здесь знает?

— Нас знает вся Россия, — рассчитывая на культурность старшины, сказал Маяковский.

— Видите ли, хозяин гостиницы «Россия» не является членом нашего клуба, и его рекомендация не может нас удовлетворить, — применяя свой масштаб мышления, ответил ограниченный человек.

Мы прыснули и отвернулись.

— Если тут все такие, то нам тут делать нечего, — вполголоса пробасил нам Маяковский.

А когда мы вышли из калитки на улицу, он «наложил» на Ялту краткую, но выразительную «резолюцию»:

— Скушно, как у эскимоса в желудке.»

«Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Ростов, Казань, Свердловск, Тула, Ленинград, Москва, Воронеж, Вятка, Уфа», — позже писал о своих путешествиях Маяковский в автобиографии «Я сам». Бывал он также в Киеве, Харькове, Николаеве, Самаре, Владимире, Краснодаре и других городах.

Есенину тоже никогда не сиделось на месте: улицы Самары, Оренбурга, Вологды, Орла, Тулы, Ростова-на-Дону, Кисловодска, Таганрога, Новочеркасска, Тихорецка, Пятигорска, Кисловодска, Минеральных Вод, Петровск-Порта (Махачкалы), Дербента, Киева, Харькова помнят его «легкую походку».

Особенно полюбили поэты Кавказ.

Родители Маяковского познакомились и поженились в Армении, сам поэт родился в небольшом грузинском селе Багдати:

Только

нога

ступила в Кавказ,

я вспомнил,

что я —

грузин.

Эльбрус,

Казбек.

И еще —

как вас?!

На гору

горы грузи!

Конечно, бывал он и в Азербайджане, читал лекции в Высшем мужском педагогическом институте Баку.

Есенин, неоднократно бывавший в Азербайджане и Грузии, тоже был заворожен загадочным Востоком:

Золото холодное луны,

Запах олеандра и левкоя.

Хорошо бродить среди покоя

Голубой и ласковой страны.

А знакомство с местной учительницей, Шаганэ Тальян, позволило многое узнать об удивительной армянской культуре и написать всем известные строчки:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Потому что я с севера, что ли,

Я готов рассказать тебе поле,

Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Вержбицкий вспоминал о встрече Есенина и Маяковского на Кавказе.

В память об их визитах остался шарж «Московские налетчики» художника Любимова: тот изобразил Есенина, Маяковского и Сейфуллину «в момент, когда они «разоряют» кассу издательства, а заведующий редакцией Ахобадзе «с ужасом» наблюдает это зрелище...»

После одновременного появления трех известных литераторов «касса газеты [«Заря Востока»] потерпела изрядный урон...»

Конечно, бывали поэты за рубежом.

Маяковский посетил Германию, Францию, Испанию, Польшу, Чехословакию, Латвию, Кубу, Мексику, США. Там он читал стихи и делал доклады о достижениях советской власти.

Сергей Есенин вместе с женой, гениальной танцовщицей Айседорой Дункан, побывал в Германии, Франции, Италии, Бельгии, проездом — в Польше и Латвии, посетил США: супруги отправились в турне, чтоб заработать деньги для русской школы танцев, которую открыла Дункан. Им хотелось, чтоб маленькие ученицы могли нормально питаться и выступать в платьях без дыр, а финансирование школы, с точки зрения Дункан, было недостаточным.

Жизнь за рубежом предоставляла интересный материал для рассуждений и сопоставлений.

У Маяковского, к примеру, появилось стихотворение «Американцы удивляются»:

Обмерев,

с далекого берега

СССР

глазами выев,

привстав на цыпочки,

смотрит Америка,

не мигая,

в очки роговые.

Что это за люди

породы редкой

копошатся стройкой

там,

поодаль?

Пофантазировали

с какой-то пятилеткой…

А теперь

выполняют

в 4 года!

А Есенин в поэме «Страна негодяев» замечал:

С этими запасами руды

Нам не страшна никакая

Мировая блокада.

Только работай! Только трудись!

И в республике будет,

Что кому надо.

[…] О! Эти американцы...

Они — неуничтожимая моль.

Сегодня он в оборванцах,

А завтра золотой король.

Оба поэта рано задумались о быстротечности жизни. Всего в 26 лет Есенин написал одно из самых пронзительных стихотворений:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

[…] Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь...

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

А 32-летний Маяковский откликался стихотворением «Мелкая философия на глубоких местах»:

Я родился,

рос,

кормили соскою, —

жил,

работал,

стал староват...

Вот и жизнь пройдет,

как прошли Азорские

острова.

![В.В. Маяковский. Сергею Есенину / обложка и монтаж А. Родченко. Тифлис: Акционерное общество «Заккнига», 1926.- 15 [1] с.](img/kp2580_prev.webp)

После смерти друга и оппонента Маяковский писал: «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески».

И родились строчки:

Для веселия

планета наша

мало оборудована.

Надо

вырвать

радость

у грядущих дней.

В этой жизни

помереть

не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней.

Увы, Маяковский пережил друга всего на 4 года.

А несколько месяцев спустя у Марины Цветаевой появились строчки, объединившие двух знакомых ей поэтов:

Советским вельможей,

При полном Синоде…

— Здорово, Сережа!

— Здорово, Володя!

Умаялся? — Малость.

— По общим? — По личным.

— Стрелялось? — Привычно.

— Горелось? — Отлично.

[…] И на раствороженном

Нами Восходе —

Заложим, Сережа!

— Заложим, Володя!

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский государственный музей С.А. Есенина»

Директор — Олег Юрьевич Робинов

Автор статьи, подбор материала — Елизавета Терентьева

Техническая реализация — Георгий Баранов